Workshops zu Empowerment & Sensibilisierung

Du arbeitest im Ehrenamt?

Dann schau dir doch mal unser Workshopangebot an!

Im Rahmen unseres Projekts „EhrenWert!“ bieten wir verschiedene Workshops zu den Themen Rassismus, Diskriminierung, Privilegien und gesellschaftlicher Vielfalt für ehrenamtliche Personen an.

Die Formate richten sich sowohl an Menschen mit (Empowerment) als auch ohne Migrationsgeschichte (Sensibilisierung) – teils gemeinsam, teils in geschützten Räumen, je nach Fokus. Ziele der Workshops sind rassismuskritisches Wissen aufzubauen, Handlungssicherheit zu stärken, eigene Erfahrungen zu reflektieren, zu sensibilisieren und Empowerment zu fördern.

So entstehen Dialog, Selbstbewusstsein und Motivation, sich aktiv gegen Ausgrenzung einzusetzen – im Verein, in der Gruppe und im Alltag.

Unsere Workshops können wir für feste Gruppen oder für Einzelperson als offenen Termin anbieten.

Die Workshops werden zielgruppengerecht aufgebaut und können explizit an die Wünsche der Ehrenamtlichen angepasst werden.

Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bitte per Mail (in einer PDF) an: info@iik-hannover.de

Ansprechpartnerin: Lipi Mahjabin Ahmed (Geschäftsleitung)

Tel.: 0511 440484 und 0178 166 137 1

Bewerbungsfrist: 22.02.2026

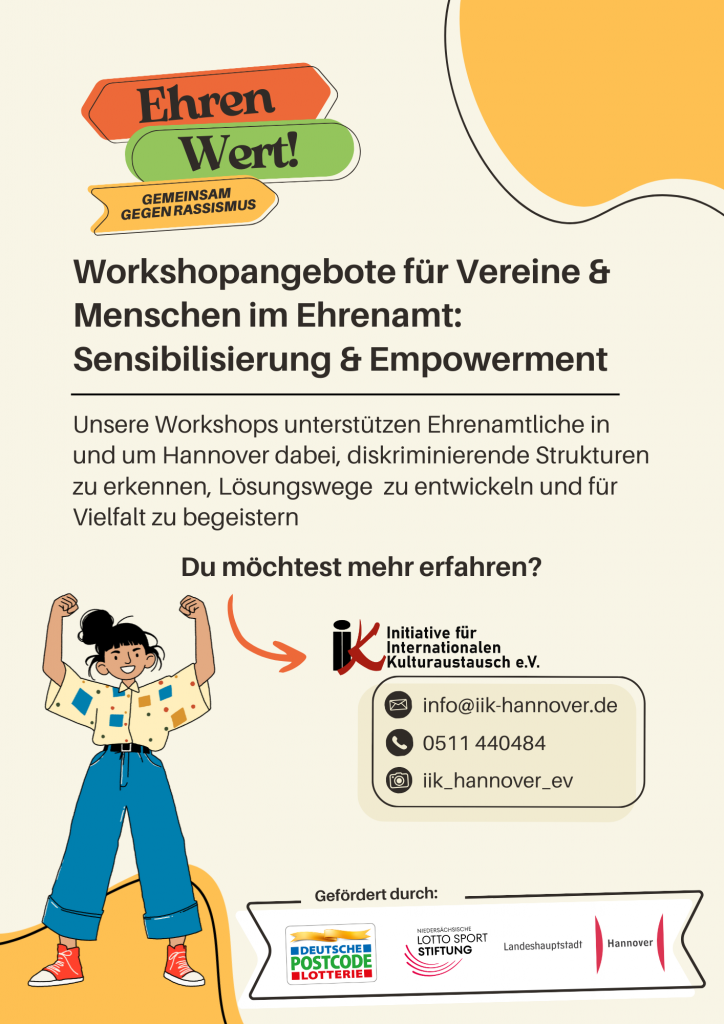

Unsere Podiumsdiskussion “Sozialstaat unter Druck – Perspektiven auf Landes- und Bundesebene” fand am 18.11.2025 erfolgreich statt: Timon Dzienus (B90/Grüne), Thomas Uhlen (CDU), Eva Bender (SPD) & Bakari Tangara diskutierten öffentlich über die Folgen der Kürzungen im Sozialbereich auf bundes‑, landesweiter und kommunaler Ebene. Auch das Publikum meldete sich mit zahlreichen Bedenken zu Wort. Aufgrund eines Krankheitsfalls ersetzte Kadir Özdemir die Moderation während der Veranstaltung.

Diverse Eindrücke veröffentlichen wir seit der Veranstaltung regelmäßig auf unseren Instagram- & Facebook-Kanälen: @iik_hannover_ev, facebook.com/IIK.Hannover

Sozialstaat unter Druck – Perspektiven auf Landes- und Bundesebene

Am 18.11.2025 findet unsere Podiumsdiskussion “Sozialstaat unter Druck – Perspektiven auf Landes- und Bundesebene” statt! Freut euch auf einen spannenden Diskurs von verschiedenen Akteuren: Timon Dzienus vom Bündnis 90/Die Grünen bietet seine Perspektive als Obmann des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf Bundesebene. Thomas Uhlen (CDU) sitzt ebenfalls im Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, allerdings auf niedersächsischer Ebene. Eva Bender von der SPD bietet als Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin eine sicherlich wertvolle lokale Perspektive, während Kadir Özdemir, in den Kreisen der IIK schon lange bekannt, als Journalist und aktivistischer Diversity-Trainer eine zivilgesellschaftliche Perspektive mitbringen wird, auf die wir sehr gespannt sind. Moderiert wird die Veranstaltung wieder von Türkân Deniz-Roggenbuck!

Am 18. November begrüßen wir euch gerne ab 19 Uhr in der Warenannahme der Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover. Wir freuen uns!

Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bitte per Mail (in einer PDF) an: info@iik-hannover.de

Ansprechpartnerin: Lipi Mahjabin Ahmed (Geschäftsleitung)

Tel.: 0511 440484 und 0178 166 137 1

Bewerbungsfrist: 09.11.2025

Rassistischer Femizid in Hannover: Unser Statement zum Mord an Rahma A. in Arnum

Wir sind erschüttert über den Tod von Rahma A., einer 26‑jährigen Frau aus Algerien. Am 4. Juli wurde Rahma A. in Arnum bei Hannover mutmaßlich von ihrem Nachbarn im Treppenhaus erstochen. Sie lebte seit zwei Jahren in Deutschland.

Der Tod von Rahma blieb medial weitgehend unbemerkt. Es ist beunruhigend, wie leise dieser und ähnliche Fälle in den Medien behandelt werden, Rahma A. war als muslimische Migrantin mehrfach islamfeindlichen Anfeindungen ausgesetzt, z. B. wegen ihres Kopftuchs.

Angehörige berichteten, der Täter habe sie in der Vergangenheit bereits mehrfach rassistisch beschimpft. Die HAZ schrieb in einem Artikel bezüglich des Mords, das Motiv sei weiterhin unklar. Eine bestenfalls kurzsichtige Behauptung. Es handelt sich um einen rassistisch motivierten Femizid, das muss klar benannt werden!

Wir fordern:

Mehr mediale und politische Aufmerksamkeit für Femizide – besonders, wenn intersektionale Faktoren wie Herkunft und Religion eine Rolle spielen

Einen intersektionalen Ansatz in Politik und Gesellschaft – denn rassistische, sexististische und islamfeindliche Gewalt hängen oft zusammen.

Lückenlose Aufklärung und Konsequenzen: Rahmas Tod ist kein Einzelfall, sondern Teil einer strukturellen, patriarchalen Gewalt, von der Frauen weltweit betroffen sind.

Rahma war mehr als eine Statistik: eine engagierte Pflegekraft, eine liebevolle Tochter, eine Migrantin mit Zukunft. Ihr Tod erfordert nicht nur Trauer, sondern Wut und entschlossenen Widerstand, für eine Gesellschaft, in der alle Formen von Gewalt sichtbar gemacht und bekämpft werden. Lasst uns gemeinsam laut bleiben.

Unser aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen.

Projekt “Vielfaltsein – Vielsein ist Vielfalt”

Wir freuen uns sehr, euch das im Mai gestartete Projekt “Vielfaltsein – Vielsein ist Vielfalt” präsentieren zu können. Vielfaltsein, weil wir durch Vielfalt mehr sind, weil Vielsein nur durch Diversität möglich wird: Jeder Stadtteil ist global, jede Lebensrealität zählt, jede Stimme macht uns kompletter.

Im Rahmen von diversen Empowerment-Projekten, interaktiven Veranstaltungen und Festlichkeiten wollen wir bis Ende 2026 auf verschiedene Arten Vielfaltsein zelebrieren: Das Fest der Vielfalt 2025 ist in dem Zusammenhang in Planung und wird zeitnah angekündigt, auch auf verschiedene Workshops können wir uns freuen!

Seid gespannt auf die Updates der nächsten Wochen und Monate, in denen wir uns um ein vielfältiges Angebot bemühen werden.

Neue*r Mitarbeiter*in gesucht!

Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bitte per Mail (in einer PDF) an: info@iik-hannover.de

Ansprechpartnerin: Lipi Mahjabin Ahmed (Geschäftsleitung)

Tel.: 0511 440484

Bewerbungsfrist: 31.05.2025

54. Internationaler Tag der Rom*nja

Der 8. April ist der Internationale Tag der Rom*nja. Heute gedenken wir diesem Tag zum 54. Mal und möchten uns in diesem Zusammenhang solidarisch mit allen Menschen der Rom*nja- & Sinti*zze-Communities zeigen.

Der Kampf gegen systemische Diskriminierung ist vielfältig: Er beschränkt sich nicht nur auf antirassistischen Aktivismus, sondern erfordert unser gemeinsames Engagement in allen Bereichen des Lebens. Wir stehen an der Seite der Rom*nja & Sinti*zze, die täglich gegen Gadjé-Rassismus* und Vorurteile kämpfen, und setzen uns offen dafür ein, diese Diskriminierung sichtbar zu machen und zu bekämpfen.

*Wir haben uns für den Begriff Gadjé-Rassismus entschieden, da es sich bei diesem um eine von Romani-Aktivist*innen und ‑Wissenschaftler*innen gewählte Bezeichnung handelt. Als MSO sind wir uns der Tragweite von selbst gewählten Bezeichnungen im Klaren.

Politische Weichenstellung

Als Migrant*innenselbstorganisation (MSO) beobachten wir mit großer Sorge die aktuellen politischen Entwicklungen, insbesondere die jüngsten Beschlüsse der CDU, die gemeinsam mit der AfD abgestimmt wurden. Diese politische Weichenstellung markiert einen alarmierenden Schritt hin zu einer engeren Zusammenarbeit mit einer rechtsextremen Partei, die rassistische und diskriminierende Positionen vertritt. Die CDU scheint ihre Abgrenzung von der AfD aufzugeben und schwenkt auf einen Kurs ein, der die Rechte von Migrant*innen und Geflüchteten massiv gefährdet.

Der Fünf-Punkte-Plan, der nun eine Mehrheit im Bundestag gefunden hat, ist ein klarer Angriff auf die Rechte und die Würde von Migrant*innen. Dieser Plan sieht nicht nur härtere Grenzkontrollen und schnellere Abschiebungen vor, sondern fordert auch Abschiebeabkommen mit unsicheren Herkunftsländern und eine „Zwangsintegration“, die Migrant*innen zu einer vereinnahmten Anpassung an ein enges Bild von “Deutschsein” drängt. Er stellt Integration als Problem dar, statt die Vielfalt und den wertvollen Beitrag von Migrant*innen zur Gesellschaft anzuerkennen. Diese Politik ist gefährdend für uns als MSO und die vielen Menschen, mit denen wir seit Jahren eng zusammenarbeiten. Sie stellt unsere Existenz und die unserer Gemeinschaften infrage, indem sie uns, und diejenigen, die hier mit uns leben und arbeiten, als „Problem“ und nicht als Teil der Lösung betrachtet.

Wir als MSO lehnen diese Politik entschieden ab. Sie zielt darauf ab, Angst und Misstrauen gegenüber Migrant*innen zu schüren, statt das Zusammenleben zu fördern. Was wir stattdessen brauchen, ist eine weltoffene, inklusive Politik, die auf Solidarität und Chancengleichheit setzt. Eine Politik, die Migrant*innen nicht als Problem, sondern als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft anerkennt.

Die Zusammenarbeit der CDU mit der AfD ist besonders besorgniserregend. Die Kooperation mit einer rechtsextremen Partei zeigt, wie die von Merz geführte CDU die Grundwerte der Demokratie untergräbt. Der Versuch, mit der AfD eine Mehrheit zu bilden, ist nicht nur ein politisches Armutszeugnis, sondern auch ein Schritt in eine gefährliche Richtung. Diese Zusammenarbeit gefährdet nicht nur die Rechte von Migrant*innen und Geflüchteten, sondern auch die demokratischen Grundpfeiler dieses Landes.

Es ist entscheidend, dass sich alle demokratischen Kräfte gegen diese Entwicklung stellen und sich klar von rechten, menschenfeindlichen Positionen abgrenzen. Als MSO fordern wir eine Politik, die Menschlichkeit, Würde und Respekt in den Mittelpunkt stellt und sich gegen jegliche Form von Diskriminierung und Ausgrenzung stellt.

Deutschland muss ein Land bleiben, das für Vielfalt, Toleranz und Zusammenhalt steht – nicht für Abschottung und Spaltung. Wir appellieren an alle demokratischen Abgeordneten, sich dieser Verantwortung zu stellen und gegen diese gefährliche Entwicklung aufzutreten.

Das Team der IIK

Es ist uns eine Freude, zu unserer Podiumsdiskussion

„Neue rechte Normalität trotz Demokratie? Zum Umgang mit dem politischen Rechtsruck“

einzuladen. Am 26. November 2024 um 18 Uhr treffen wir uns in der Warenannahme des Kulturzentrum Faust in Hannover, um gemeinsam mit Expert*innen aus der Zivilgesellschaft und Politik über die besorgniserregenden Entwicklungen der letzten Monate zu diskutieren.

In den letzten Jahren wurde regelmäßig vor dem Erstarken der extremen Rechten und einem bevorstehenden Rechtsruck in Deutschland gewarnt. Die jüngsten Entwicklungen zeigen jedoch, dass dieser Rechtsruck längst Realität ist.

Wir möchten bei unserer Podiumsdiskussion nicht nur die politischen Entwicklungen erörtern, sondern auch denjenigen eine Stimme geben, die von Rassismus betroffen sind. Ebenso wollen wir Menschen zu Wort kommen lassen, die sich im Alltag mutig gegen diese Entwicklungen stellen. Im Rahmen der Veranstaltung wird der “Runde Tisch für Gleichberechtigung – gegen Rassismus seine Arbeit” vorstellen und Handlungsmöglichkeiten gegen rechts in Hannover diskutieren.

Es diskutieren:

- Josina Monteiro (Dipl. Sozialpädagogin, & Sozialarbeiterin, Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, Erfurt)

- Dr. Massimo Perinelli (Referent für Migration, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin)

- Uta Saenger (OMAS GEGEN RECHTS Hannover)

- André Bock (Innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag)

Die Moderation übernimmt Türkân Deniz-Roggenbuck, Journalistin und Diversity-Trainerin.

Veranstaltungsdetails:

- Datum: 26. November 2024

- Zeit: 18:00 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden)

- Ort: Warenannahme, Kulturzentrum Faust, Hannover

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kleine Erfrischungen stehen zur Verfügung.

Die Veranstaltung wird von der Initiative für Internationalen Kulturaustausch e.V. (IIK) im Rahmen des Projekts Move4Change organisiert, in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen und dem Runden Tisch für Gleichberechtigung gegen Rassismus, im Rahmen des Bündnisses “Menschenrechte grenzenlos”.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine anregende Diskussion!

Am 22.10.2024 fand im Pavillon bei der Fachtagung der Initiative für Internationalen Kulturaustausch e.V., „Perspektiven für eine antirassistische Einwanderungsgesellschaft: Sensibilisierung – Haltung – Wissen“, ein gelungener Austausch zu antirassistischer Arbeit in der Einwanderungsgesellschaft statt.

Die Leitung der IIK, Mahjabin Ahmed betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung einer aktiven antirassistischen Haltung, nur so könne ein ständiger Verlern-Prozess in der Gesellschaft gelingen. Es bedürfe einer stärkeren Vernetzung von Akteuren – besonders unter den migrantischen Selbstorganisationen, um Rassismus in der Gesellschaft zu bekämpfen.

Wie sieht antirassistische Arbeit in der Gesellschaft aus?

Sarah Böger von der Universität Göttingen gab den Teilnehmenden einen facettenreichen Einblick in die Bedeutung der Erinnerungskultur und deren weitreichende Implikationen für eine antirassistische Einwanderungsgesellschaft. Anschließend reflektierte Kadir Özdemir die Relevanz messbarer Teilhabe und verdeutlichte die Notwendigkeit von der Etablierung konkreter Maßnahmen zur Erreichung von Chancengleichheit.

Unter der Leitung von Zara Momand, Bakari Tangara und Cristina Antonelli- Ngameni folgte ein intensiver Fachaustausch zu den Themen Rassismus im Gesundheitswesen, community basierter antirassistischer Beratung und Rassismus an Schulen. Die drei Workshops setzten sich mit den spezifischen Herausforderungen und Ansätzen zur Förderung antirassistischer Haltungen in den jeweiligen Themengebieten auseinander. Die Herausforderungen und Chancen der Einwanderungsgesellschaft der Zukunft wurde von den Teilnehmenden offen diskutiert und es sind konkrete Handlungsansätze entstanden.

Beschreibt das Zusammenleben in unserer Gesellschaft eine Einwanderungsgesellschaft oder eine Migrationsgesellschaft?

Eine abschließende Fishbowl-Diskussion verdeutlichte die strukturellen und institutionellen Hürden für eine antirassistische und inklusive Stadtgesellschaft. Die Diskussion zeigte, wie wichtig ein kontinuierlicher Austausch und eine regelmäßige Neupositionierung sind. Dazu zählt auch, den eigenen Sprachgebrauch kritisch zu hinterfragen – denn Sprache schafft Realität.

Die Impulse für die Vertiefung antirassistischer Perspektiven setze Sabrina Rahimi, die den Austausch mit ihrer Moderation leitete. Sie animierte die Anwesenden dazu, ihre Perspektiven zu teilen und schuf damit im Laufe der Veranstaltung eine Vision einer antirassistischen Stadtgesellschaft.

Ein ausführlicher Bericht zur Fachtagung wird in den kommenden Tagen unter der Rubrik “Move4Change” zur Verfügung gestellt werden.

Eine rassistische Antwort auf den Anschlag in Solingen

Schon zwei Wochen nach dem schrecklichen Messerattentat von Solingen liegen zahlreiche politische Forderungen auf dem Tisch. Es scheint, als sei die brutale Tat der Auslöser für eine neue migrationspolitische Generaldebatte in Deutschland. Die syrische Staatsbürgerschaft des Attentäters scheint auszureichen um, statt über Terrorprävention und Strafverfahren zu sprechen, die Abschottung Deutschlands und Europas voranzutreiben.

Das Entsetzen und die Angst, die der Anschlag in Solingen ausgelöst hat, werden politisch genutzt, um geflüchtete Menschen generell als Bedrohung für die deutsche Gesellschaft darzustellen. Es entsteht ein Bild, das alle geflüchteten und als muslimisch positioniert gelesene Menschen in Deutschland unter einen Generalverdacht stellt. Diese Zuschreibung ist rassistisch und vergisst, dass viele der getroffenen Menschen nach Deutschland kommen, um vor dem Terror des Islamischen Staates Schutz zu suchen. Denn in ihren Herkunftsstaaten können sie diesen Schutz nicht erhalten. Die Debatte vergisst auch den allergrößten Teil der migrierten und geflüchteten Menschen, die in Deutschland in den Arbeitsmarkt integriert sind und täglich zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.

Rechtstaatlichkeit und Demokratie

Die Aushöhlung des grundlegenden Menschenrechtsschutzes in der Europäischen Union und in Deutschland ist ein Angriff auf die Verfassung und eine Gefahr für die Demokratie. Die aktuelle migrationspolitische Debatte in Deutschland verlagert die Verantwortung für sozialpolitische Entwicklungen auf den Rücken geflüchteter Menschen. Damit wird rechten und antidemokratischen Ideologien der Weg in die Mitte der Gesellschaft geebnet.

Es steht in unserer politischen und gesellschaftlichen Verantwortung, die Wahrung der Menschenrechte zu verteidigen und damit die Demokratie zu stabilisieren und zu schützen.

Wir stehen dafür ein, dass die Rechte aller Menschen in Deutschland respektiert werden. Wir verurteilen die rassistischen Debatten, die aktuell auf dem Rücken geflüchteter Menschen geführt werden und appellieren an die Politiker*innen, ihre Verantwortung ernst zu nehmen und unter allen Umständen die Verfassung zu verteidigen. Damit wir auch in Zukunft in einer vielfältigen Demokratie leben, die die Würde jedes einzelnen Menschen achtet.

Fachtagung „Perspektiven für eine antirassistische Einwanderungsgesellschaft“

Sensibilisierung – Haltung – Wissen

22. Oktober 2024, 9:30 Uhr

Kulturzentrum Pavillon

Wir freuen uns Sie zu unserem Fachtag “Perspektiven für eine antirassistische Einwanderungsgesellschaft” einzuladen. Die Veranstaltung umfasst zwei Keynotes von diversen Expert*innen: Dr. Sabine Hess und Sarah Böger zu der Frage „Welche Erinnerungskultur braucht eine Postmigrationsgesellschaft?“, wie auch von Kadir Özdemir zu „Stadtgesellschaft updated: Rassistische Diskurse und die Notwendigkeit messbarer Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft“. Dazu werden Workshops zu Rassismus im Schul- und Gesundheitswesen sowie der community-basierten rassismuskritischen Beratungsarbeit angeboten. Neben Input durch Keynotes und Workshops gibt es auch reichlich Raum für Diskussionen mit- und untereinander zu verschiedenen Aspekten einer antirassistischen Einwanderungsgesellschaft. Essen und Getränke werden bereitgestellt. Für musikalisches Entertainment vor Ort ist ebenfalls gesorgt.

Diese Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle, setzt allerdings eine Anmeldung sowie eine Workshopwahl voraus. Besucher*innen erhalten die Möglichkeit, sich an einem von drei Workshops anzumelden. Um zu gewährleisten, dass die Workshops gleichermaßen gefüllt sind, ist es wichtig, dass wir Ihre Wahl im Voraus erhalten.

Folgende Workshops werden angeboten:

‚Rassismus im Gesundheitswesen: Vom strukturellen Problem zu gesellschaftlichen Lösungen‘

Zara Momand, angehende Psychotherapeutin, politische Bildnerin

Der Workshop zeigt auf, wie sich rassistische Strukturen in unserer Gesellschaft manifestieren und beleuchtet die tiefgreifenden Auswirkungen dieser Erfahrungen auf die psychische Gesundheit.

Wir betrachten, wie die Gesellschaft auf diese Problematik reagiert und welche Mechanismen dabei greifen. Es wird ein informativer Input geboten, der sich an Multiplikator:innen sowie Vertreter:innen der politischen und Verwaltungsebene richtet, die ein Grundinteresse am Thema mitbringen und offen dafür sind, sich weiterzubilden. Ein zentrales Ziel des Workshops ist es, die Selbstreflexion anzuregen, um das Bewusstsein für die weitreichenden Konsequenzen von Rassismus zu schärfen und nachhaltige Veränderungen anzustoßen.

‚Gemeinsam gegen Rassismus an Schulen – Kooperation von Schulen und externen Beratungsstellen für ein gerechtes Bildungssystem‘

Cristina Antonelli-Ngameni, amfn e.V.

Ziel des Workshops ist es, die kooperative Zusammenarbeit zwischen Schulen und externen Beratungsstellen aus zivilgesellschaftlicher Sicht zu stärken, um Schutz vor rassistischer Diskriminierung zu gewährleisten. Angesichts der zunehmenden Vielfalt in den Schulklassen und den Herausforderungen durch globale Krisen und Migration, sollen im Workshop Ansätze zum Empowerment der Betroffenen, präventive Maßnahmen und Interventionsmöglichkeiten diskutiert werden. Dabei wird der Fokus auf die Unterstützung durch außerschulische Partner gelegt, um strukturellen Ausschluss und Rassismus effektiv entgegenzuwirken.

Für Ihre Teilnahme fallen keine Kosten an. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer*innen begrenzt ist; eine frühzeitige Anmeldung ist daher von Vorteil. Vollständige Anmeldungen (= mit Angabe einer Workshopwahl) werden vorrangig berücksichtigt. Bitte denken Sie also daran diesen mitzusenden.

‚Sicher in der Stadt? Erfahrungen der community-basierten rassismuskritischen Beratungsarbeit‘

Eby Tangara, WeAct (MiSo-Netzwerk Hannover e.V.)

Im Rahmen des Bundesprogrammes „weact“ etablierten Prisma Queer Migrants e. V. aus Hannover und MISO-Netzwerk Hannover e. V. eine communitybasierte Beratungsstelle für Getroffene von Rassismus. Im Workshop beschäftigen wir uns mit der Bedeutung des Begriffs „Community“ für die Teilnehmer*innen und welche Anforderungen/Herausforderungen rassismuskritische Beratung erfüllen sollte.

Anmeldungen: Bitte bis zum 15. Oktober 2024 per E‑Mail an info@iik-hannover.de mit der Angabe des Wunschworkshops.

Fest der Vielfalt 2024

Es war uns ein Fest zum 09. Mal die Vielfalt unserer Einwanderungsgesellschaft zu feiern. Die Vereine und Initiativen der hannoverschen Stadtgesellschaft haben am Sonntag transkulturelle Begegnung geschaffen und ein Zeichen gegen aktuelle gesellschaftliche Bewegungen nach Rechts gesetzt.

Es war laut, bunt und deutlich spürbar was Mahjabin Ahmed in ihrer Empfangsrede angekündigt hat: „Wir möchten eine richtige Einwanderungsgesellschaft sein. Mit Grundlagen und Rechten für alle. Mit einem Platz für jede Person. Wir möchten ein transkulturelles und generationsübergreifendes Miteinander. Wir möchten Vielfalt.“

Passend zum Beginn des Fests hatten sich langsam auch die letzten Regenwolken verzogen und das Fest wurde mit einem bengalischen Tanz eröffnet. Mahjabin Ahmed, Leiterin der IIK e.V., betont zur Begrüßung wie wichtig es ist, dass Menschen ungehindert ihrer Herkunft, Nationalität, Sprache, Geschlecht oder sexueller Orientierung zusammen finden und gemeinsam Stellung gegen Hass und Hetze von Rechts beziehen. Sie lädt ein, den Tag zu nutzen, um gemeinsam zu essen, zu lachen und zu feiern.

Der Oberbürgermeister Belit Onay würdigte die Organisation und das Engagement aller Beteiligten. Unter der Leitung der Moderatorin Pia Ahmed präsentiert das Bühnenprogramm eine breite Palette an Tanzperformances und Musikstücken unter anderem von der Ezidischen Akademie, dem Ukrainischen Verein und der liberale jüdische Gemeinde. Der Flüchtlingsrat hat zu seinem 40. Geburtstag Expert:innen zur Bezahlkarte für geflüchtete Menschen, Seenotrettung, Kirchenasyl und Empowerment von geflüchteten Frauen in Gemeinschaftsunterkünften geführt.

Parallel zum Bühnenprogramm sorgten wandernde Trommel-Sessions und beeindruckende Capoeiraaufführungen der Gruppe Natureza auf dem Gelände für eine mitreißende Stimmung. Die kulinarische Vielfalt lud ein, Spezialitäten beispielswiese aus Eritrea, Afghanistan und Bangladesch zu genießen. In der Warenannahme konnten die Ausstellungen des Netzwerks gegen Abschiebungen, der IIK e.V. und ein Film des Flüchtlingsrates zum 40. Geburtstag betrachtet werden.

Bunte Aktionen wie das Afrika Puzzle, Henna Painting und der Escape Room haben den Besucherinnen viel Spaß gemacht. Auch für die kleinen Gäste gab es einiges zu entdecken. Es wurden Piñatas geschlagen, Schokoküsse geworfen und fröhliche Kindergesichter geschminkt. Gegen Abend haben die Besucher:innen das Fest bei der Musik von Linden Ledgenz ausklingen lassen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Initiativen, Kollektive, Künstler*innen, engagierten Menschen und Vereine. Nur mit eurer Unterstützung kann das Fest der Vielfalt jedes Jahr aufs Neue stattfinden.

Fest der Vielfalt 2024

Transkulturelle Begegnungen und gemeinsames Feiern

Wir laden euch herzlichst zum neunten Fest der Vielfalt am 18. August 2024, 12:30 Uhr auf dem Faustgelände (Zur Bettfedernfabrik 1–3, 30451 Hannover) ein.

Das Fest der Vielfalt fand vor zehn Jahren zum ersten Mal statt. Damals noch mit rund 15 Akteur*innen, Gruppen, Initiativen und Vereine, die sich engagiert bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes beteiligten. Seit jeher beteiligen sich rund 50 Initiativen, Vereine und Gruppen an unserem Fest. Unser gemeinsames Ziel ist es Raum für Austausch und gemeinschaftliches Erleben zu bieten. Uns verbindet das Interesse an verschiedenen Kulturen, die Neugier aufeinander und der Wunsch miteinander in Kontakt zu treten. Ganz besonders wichtig natürlich: Spaß zu haben.

In einer Zeit in der rechte Stimmen lauter werden und fremdenfeindliche Parolen unsere sozialen Medien durchdringen, ist es wichtiger denn je Solidarität und Zusammenhalt zu stärken und unser Miteinander zu zelebrieren. Mit dem Fest der Vielfalt setzen wir ein kraftvolles Zeichen für eine inklusive und tolerante Gesellschaft. Wir schaffen eine Plattform für transkulturellen Austausch, gemeinsames Lernen und die Förderung der Werte, die uns am Herzen liegen. Soziale und kulturelle Teilhabe stehen im Vordergrund – für alle. Eingeladen sind Mitwirkende und Besuchende aus Hannover, Niedersachsen und Umgebung, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft.

Diese Veranstaltung wird von der Initiative für Internationalen Kulturaustausch (IIK e. V.) gemeinsam mit der Stadt Hannover (WIR 2.0), MISO e. V. und vielen anderen großen und kleinen Vereinen, Gruppen und Organisationen, durchgeführt. Gefeiert wird auf dem Faustgelände.

Folgendes erwartet euch beim Fest der Vielfalt:

- Grußworte durch Gastgeberin Lipi Mahjabin Ahmed, Geschäftsleitung IIK e. V., und den Oberbürgermeister für Hannover Belit Onay

- Vielfältiges Bühnenprogramm mit Gesang, Tanz und interaktiven Aktivitäten

- 40. Geburtstag des Netzwerkpartners Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V.

- Essensstände mit Spezialitäten aus aller Welt

- Infotische von Vereinen, Mitmach-Aktionen und Vorstellung von Projekten

- Verschiedene Tänze (z. B. Indischer Tanz, Capoeira)

- Weltmusik / Rap (u.a. Linden Legendz)

- Mitmachaktionen & Workshops (u. A. Kunst, Sandmalerei, Spiele, Musik, Tanz, Trommeln, etc.)

- Kinderaktionen (z.B. Malen, Schatzsuche, Piñata)

Wenn ihr auch eine Aktion machen wollt, könnt ihr euch jederzeit über diese Mail (info@iik-hannover.de) oder per Telefon (0511 – 440484) an uns wenden.

Wir freuen uns sehr auf euch!

Herzliche Grüße

Mahjabin Ahmed, Geschäftsleitung,

der Vorstand und das Team

World Refugee Day

World Refugee Day

Bei der Innenminister-Konferenz wird ausgerechnet am World Refugee Day über die Auslagerung des Flüchtlingsschutzes an Transit- oder Drittstaaten diskutiert. Pro Asyl und rund 300 weitere Organisationen machen deutlich, dass es weiterhin Organisationen und Initiativen gibt, die sich eine Gesellschaft wünschen, die Menschen auf der Flucht menschenwürdig aufnimmt.

Wir unterstützen diese Solidarität mit den Menschen die weltweit auf der Flucht vor Verfolgung Schutz suchen. Denn Solidarität ist die gesellschaftliche Antwort auf die migrationskritischen Stimmen, die menschenrechtsfeindliche Ideen Normalität werden lassen wollen. Gemeinsam können wir unsere Demokratie stärken, indem wir dafür eintreten, dass die Achtung der Menschenrechte für alle Menschen gleichermaßen gilt.

Auch das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht, das wenn nötig vor Gericht einklagbar sein muss. Schutzsuchende Menschen müssen Zugang zu einem diskriminierungsfreien, fairen Asylverfahren haben. Darüber hinaus muss schutzsuchenden Menschen der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung und Bildung gegeben sein und eine willkürliche Inhaftierung muss unter allen Umständen verboten bleiben. Eine Auslagerung des Asylverfahrens in Transit- und Drittstaaten wird diese Standards nicht erfüllen und damit gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Fluchtkonvention verstoßen.

Statt die Verantwortung für fliehende Menschen weiterhin dem globalen Süden zu überlassen, muss der globale Norden effektive Schutzkonzepte entwickeln, die der Verantwortung für die humanitäre Lage fliehender Menschen gerecht wird. Statt den Flüchtlingsschutz weiter auszuhöhlen und teure, aufwändige Ideen zur Abschottung zu verwirklichen, muss der Verpflichtung der internationalen Verantwortungsteilung nachgekommen werden.

Zum heutigen World Refugee Day plädieren wir dafür, gesellschaftlich und politisch Solidarität zu zeigen und eine menschenwürdige Aufnahme schutzsuchender Menschen zu ermöglichen, die Chancengleichheit und Teilhabe sichert. Abschottung, Ausgrenzung und Stigmatisierung werden Fluchtursachen nicht verhindern und fliehende Menschen nicht aufhalten. Sie gefährden ein demokratisches Zusammenleben und kosten Menschenleben.

Für Demokratie und Menschenrechte -

Gegen Rassismus!

Setzen wir ein klares Zeichen bei der EU-Wahl!

Mit der EU-Wahl am 09. Juni 2024 haben wir die Gelegenheit, ein starkes und unmissverständliches Zeichen für Demokratie und Menschenrechte zu setzen. Jetzt ist es wichtiger denn je, sich klar und deutlich gegen rassistische und rechtspopulistische Strömungen in Europa zu stellen. Mit einem Kreuz auf dem Wahlzettel können wir deutlich machen, dass menschenverachtende Politik keine Chance hat.

Warum ist es wichtig, wählen zu gehen?

Verteidige die Demokratie und Menschenrechte

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass rechtsextreme und rassistische Äußerungen sowie Übergriffe stetig zunehmen. Nachrichten darüber gehören immer mehr zu unserem Alltag. Auch in Hannover steigt die Zahl der Übergriffe und Anfeindungen an, insbesondere gegen queere Personen und Menschen muslimischen oder jüdischen Glaubens. Menschen haben Angst aufgrund ihres Aussehens, ihrer Sprache oder ihres Glaubens auf die Straße zu gehen. Dies ist eine besorgniserregende Entwicklung, die eine Aufschrei braucht. Gegen die schleichende Normalisierung müssen wir entschieden Handeln und ein Zeichen setzen. Jede Stimme, die bei der EU-Wahl abgegeben wird, zählt, um die Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen. Unsere Wahlentscheidung kann ein klares Signal gegen Hass, Hetze und Intoleranz senden. Lasst uns für eine offene, diverse und gerechte Gesellschaft eintreten.

Keine Chance für rassistische und rechtspopulistische Politik

Rechtspopulistische Parteien wie die AfD sind nicht nur eine Bedrohung für Menschen mit Rassismuserfahrungen, sondern gefährden das vielfältige Zusammenleben in unserer Gesellschaft insgesamt. Diese Parteien verbreiten Angst und Misstrauen, und ihre Politik basiert auf Ausgrenzung und Diskriminierung. Sie suggerieren sich für Menschen mit geringem Einkommen einzusetzen, doch das Gegenteil ist der Fall. Mit unserer Wahl können wir dazu beitragen, dass solche extremistischen Positionen nicht gewinnen und die EU-Politik damit negativ beeinflussen.

Das Recht auf Asyl schützen, für eine menschenwürdige Asylpolitik!

Die Europawahl entscheidet auch darüber, ob die EU ein sicherer Zufluchtsort für Menschen, die vor Krieg, Folter und Verfolgung fliehen, ist. Die Asylpolitik der EU ist ein zentraler Punkt, über den bei dieser Wahl abgestimmt wird. Gemeinsam können wir eine menschenwürdige Asylpolitik unterstützen, die Schutzsuchenden hilft und sich gegen Abschottung und Unmenschlichkeit stellt. Unsere Stimme kann dazu beitragen, dass Menschen, die fliehen mussten, in der EU Schutz finden und in Sicherheit und Würde leben können.

Wahlrecht für alle!

Doch wenn wir von einem „wir “ schreiben, sind leider nicht wir alle gemeint. Es ist eine erschreckende Tatsache, dass nach wie vor nicht alle Menschen am Sonntag wählen gehen können. So ist in Deutschland das Wahlrecht bei der EU- und Kommunalwahl weiterhin auf EU-Bürger*innen beschränkt. Dies bedeutet, dass viele Menschen, deren Leben und Zukunft durch die EU-Asylpolitik und eine Zunahme an rassistischer Politik direkt beeinflusst werden, systematisch von der Wahl ausgeschlossen sind. Diese Ungerechtigkeit unterstreicht die Notwendigkeit, dass diejenigen von uns, die das Privileg des Wahlrechts haben, ihrer Verantwortung gerecht werden sollten, um im Namen derjenigen zu sprechen, die keine Stimme haben.

“Denk mal an…“ Ein Stadtrundgang

Stadtführung

07. Juni 2024 | 16.00 Uhr

Treffpunkt: Bürgerschule Nordstadt

Die Stadtführung “Denk mal an…” zeigt Orte, erzählt von Ereignissen und stellt Menschen vor, die das gesellschaftliche Leben und dessen Vielfalt in Hannover positiv bereichert haben. Sie zeigt auch, wo Rassismus, Kolonialismus, Marginalisierung und antidemokratische Politik der Stadtgesellschaft geschadet haben. Durchgeführt vom cameo kollektiv

Die Führung ist kostenlos. Bitte anmelden: info@iik-hannover.de

Startpunkt: Bürgerschule, Stadtteilzentrum Nordstadt e.V. | Klaus-Müller-Kilian-Weg 2 | 30167 Hannover

“Gegenhalten! Wie weiter im Kampf gegen Rechts?”

Am Dienstag, den 7. Mai 2024 veranstaltete die Rosa-Luxemburg-Stiftung die Podiumsdiskussion „Gegenhalten! Wie weiter im Kampf gegen Rechts?“, zu der vier zivilgesellschaftliche Akteur*innen eingeladen waren. In einer Runde bestehend aus Andrea Wemheuer (Landesbezirksleiterin ver.di Niedersachsen-Bemen), Markus Breuckmann (Katholische Kirche), Reinhard Schwitzer (Vorsitzender SG 1874) und Lipi Ahmed, unserer Geschäftsleitung und Vorstand des Dachverbandes MiSO e.V., tauschten sich die Akteur*innen über die Folgen der correctiv-Recherchen aus und wie die Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft daraufhin wahrgenommen wurden.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte sich insbesondere die Perspektive von einer Betroffenen gewünscht. Denn diese Stimmen waren ihnen nach den Enthüllungen des Recherchekollektivs zu kurz gekommen. Diese Beobachtung hatte auch Lipi Ahmed gemacht und in der Diskussion kritisiert. Umso erfreulicher war es für sie, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung Wert darauf legte, die Perspektive von einer Women of Color einzubringen. „Es wird viel und oft über die Recherchen gesprochen, auch darüber, welche Parteien beteiligt waren oder welche Parteien gerade ähnliche Ziele verfolgen. Das ist sehr gut“, sagt Lipi Ahmed, „aber dann wird oft über und sogar für Betroffene gesprochen. Die Betroffenen selbst kommen selten zu Wort.“ Etwas, das Lipi Ahmed sehr bedauerlich findet, denn Vereine wie der IIK e.V. und der Dachverband MiSO e.V. haben bereits jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und dennoch scheint ihre Perspektive keinen Platz zu haben. Dieses Bedauern wurde auf dem Podium geteilt. Die Moderatorin Maren Kaminski stellte daraufhin die Frage an die anderen Akteur*innen, wie es denn in den eigenen Verbänden und Organisationen aussehe und was man tun könne, um den Betroffenen mehr Platz in der Diskussion zu schaffen. Andrea Wemheuer erklärte unter anderem, dass es aktive Schritte gebe, um Betroffene mehr einzubeziehen. Ähnlich empfinde man das auch in den anderen Organisationen. Eine Lösung dafür könne das Netzwerken sein, schlug Maren Kaminski vor. Man müsse sich mehr mit Organisationen von und für Betroffene verknüpfen. Dafür sei auch der Abend gedacht gewesen. Denn wichtig sei gemeinsam gegen Rechts Stellung zu beziehen.

An fehlender Eigeninitiative hat es laut Lipi Ahmed nicht gelegen, denn Redner*innenplätze für IIK e.V., sowie MiSO e.V. sind bei diversen Organisator*innen angefragt worden. Aber die Reaktion war die gleiche: für die betroffenen Redner*innen ist kein Platz mehr gewesen. In diesem Zusammenhang appelliert Lipi Ahmed an das Publikum, nicht für die Betroffenen zu sprechen, sondern sie einzuladen und ihnen die Möglichkeit zu geben, für sich selbst zu sprechen. So wie sie es an dem Abend mache und wie es mit dem Wunsch nach mehr Netzwerken angedacht sei. Vorher mache es keinen Sinn, über Zugänge zu politischer Teilhabe zu sprechen, wenn man sich nicht auf Augenhöhe begegnen könne. Dies schrecke Betroffene nur davon ab, sich politisch stark zu machen.

Wichtig ist ihr auch, dass der Fokus nicht allein auf die AfD gelegt wird oder auf Parteien, die ähnliche rechte und rassistische Inhalte in ihrer Sprache und ihrer Handlung reproduzieren. Kritik an diesen Parteien ist gut und wichtig. Wichtig sei aber auch, auf sich selbst und sein Umfeld zu achten. Jede Person solle selbst darauf achten eine rechte Haltung zu vermeiden und sich für rassistische und diskriminierende Themen zu sensibilisieren. Nur so könne aus einem Einwanderungsland auch eine Einwanderungsgesellschaft werden.

Wir bedanken uns im Namen der IIK e.V. und MiSO e.V. recht herzlich für die Einladung und die Möglichkeit eine betroffene Perspektive mit dem Publikum teilen zu dürfen. Wir hoffen, dass wir uns weiterhin gemeinsam gegen Rechts stark machen können.

Ideenwerkstatt für politische Forderungen

24. Mai 2024 | 17.00 Uhr

ORT: IIK- Räume | Zur Bettfedernfabrik 1 | 30451 Hannover

Von jeder Laterne schauen dich Wahlkampfplakate an, aber keine Botschaft spricht dich an, oder sie beleidigt dich/greift dich sogar an? Du hast schon eine Idee, was besser laufen könnte, kannst es aber noch nicht gut in Worte fassen? In dem Workshop wollen wir zusammen lernen, wie man eigene Forderungen entwickelt und wie sie auf die anderen wirken.

Bitte anmelden: info@iik-hannover.de

Internationaler Tag gegen Rassismus

Wenn wir über Rassismus sprechen, denken wir an laute rechte Parolen und Nachrichten über rassistisch motivierte Gewalttaten.

Doch was ist mit dem leisen Rassismus?

Wir müssen unsere Sinne schärfen und zuhören lernen, um auch den Rassismus wahrzunehmen, der tagtäglich im Stillen verletzt und ausgrenzt.

In Zeiten, in denen rechtsextremes Gedankengut gesellschaftsfähig wird, in denen Deportationsphantasien von Menschen mit internationaler Geschichte offen vertretbar erscheinen und die CDU die faktische Abschaffung des Asylrechts in ihr Grundsatzprogramm aufnehmen will, müssen wir genau hinschauen.

Menschenrechte für Alle?

In Artikel 7 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es unmissverständlich: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz“. Niemand darf rassistisch diskriminiert werden, so steht es im deutschen Grundgesetz. Dieses Diskriminierungsverbot soll People of Color und Schwarze Menschen, Sinti*zze und Rom*nja, Muslim*innen, Jüd*innen, Menschen mit Migrationsgeschichte und geflüchtete Menschen gleichermaßen vor Rassismus schützen. Doch sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich?

Recht auf Gesundheit

Als Mirrianne Mahn mit starken Magenschmerzen ins Krankenhaus geht, erwartet sie Hilfe. Stattdessen wird sie vom ärztlichen Personal rassistisch beleidigt und ihre Schmerzen werden nicht ernst genommen.

Dahinter steckt in diesem Fall die Annahme, dass Schwarze Menschen eine höhere Schmerztoleranz hätten. Das ist eine falsche rassistische Zuschreibung einer nicht vorhandenen kollektiven Eigenschaft, die Leben kosten kann. Denn die Vorurteile des medizinischen Personals im Gesundheitssystem führen nicht selten zu Fehldiagnosen, Fehlbehandlungen und schweren Krankheitsverläufen.

Recht auf Wohnen

Ein Fall der Antidiskriminierungsstelle des Bundes verdeutlicht wie sich Rassismus auf dem Wohnungsmarkt auswirkt: Mohammad A. findet eine Anzeige im Internet. Er ruft die Vermieterin an. Nach einem Moment des Zögerns am Telefon fragt sie ihn noch einmal nach seinem Namen. Als Mohammad A. antwortet, teilt sie ihm mit, dass die Wohnung sei leider vergeben. 15 Minuten später ruft Mohammads Freund Klaus M. an und bekommt sofort einen Besichtigungstermin angeboten.6

Die Verweigerung eines Besichtigungstermins aufgrund rassistischer Vorurteile gegenüber einem Namen bedeutet eine Verweigerung der gesellschaftlichen Teilhabe und eine Verletzung des Rechts auf Wohnen. Der Wohnort beeinflusst den Zugang zur Gesundheitsversorgung, das Freizeitangebot, die Wahl des Arbeitsplatzes. Die eigene Wohnung ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Sie ist Schutzraum, Lebensraum, Raum für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit.

Das Recht auf Gesundheit und das Recht auf Wohnung sind zwei Menschenrechte aus einer langen Liste von Rechten, die aufgrund von strukturellem Rassismus nicht allen Menschen gleichermaßen zugänglich sind.

Rassistische Kettenreaktion

Rassismus ist eine Mauer, die Menschen den Weg zu den eigenen Rechten verwehrt. Die Summe aller unterschwelligen Diskriminierungen im Alltag ist ein Angriff auf die Menschenwürde derer, die täglich Rassismus erleben. Die Verkettung von Benachteiligung und Unterdrückung verletzt und kann nicht zuletzt tödlich enden. Dabei sind Rechte Hetze und populistische Politik, die auf dem Rücken geflüchteter Menschen ausgetragen werden, ein gefährliches Symptom einer strukturell rassistischen Gesellschaft.

Was kann die Gesellschaft tun?

Umso mehr muss Rassismus sichtbar werden, indem die Gesellschaft Raum zum Zuhören und Handeln schafft. Es muss ein konsequenter Verlernprozess eingeleitet werden, indem individueller und systemischer Rassismus erkannt und angegangen wird. Dabei braucht es Solidarität mit den von Rassismus betroffenen Personen. Antirassistische Arbeit darf nicht allein auf den Schultern von BIPoC lasten. Dazu braucht es einerseits eine kontinuierliche Reflexion auf individueller Ebene, andererseits Institutionen und Gesetze, die strukturellen Rassismus bekämpfen und ein chancengerechtes Zusammenleben ermöglichen.

Wir stehen für eine pluralisierte Gesellschaft ein, die alle Menschen in einem gleichberechtigten Dialog gestalten.

Die Herausforderung: Rassismusbekämpfung auch jenseits der AfD

Angesichts der Enthüllungen der Recherchen von CORRECTIV, die ein „geheimes“ Treffen von AfD-Politiker*innen, Mitgliedern der Werte-Union, Neonazis und finanzstarken Unternehmer*innen ans Licht brachten, steht die Forderung nach einem AfD-Verbot im Vordergrund. Es ist zweifellos ein wichtiges Signal, doch wir dürfen uns nicht darauf beschränken. Die eigentliche Verantwortung liegt darin, ernsthaft gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit vorzugehen.

Es wäre ein Fehler, das Problem auf die AfD zu beschränken. Teile der Werteunion der CDU waren ebenfalls bei diesem menschenverachtenden Treffen vertreten. Das Ausmaß dieser Herausforderung muss erkannt werden, um angemessen handeln zu können. Die ausschließliche Fokussierung auf die AfD als Feindbild verkürzt und verzerrt das Problem.

Diese Treffen wirken nicht wie isolierte Ereignisse von Randfiguren. Ihr strategisches und politisches Vorgehen erscheint durchdacht, wobei die Inszenierung von “Randfiguren” und “vereinzelten Extremen” bewusst kalkuliert wird, um zu verharmlosen. Die Tatsache, dass ein derartiges Treffen mit einem derartigen Ausmaß überhaupt geplant wurde, ist zweifellos erschreckend und stellt einen ernstzunehmenden Punkt dar, der Konsequenzen erfordert. Es sollte jedoch nicht als überraschend betrachtet werden, der Boden für derartige Entwicklungen wurde bereits seit langer Zeit bereitet.

Die Angst und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Plänen des Treffens sind für viele Menschen bereits Realität. Die Bedrohung durch Gewalt, Ablehnung, Diskriminierung und Abschiebung sowie der Mangel an Zugang zu ihren Rechten sind keine neuen Situationen!

Vor diesem Hintergrund erscheinen die Äußerungen des Bundeskanzlers, die betonen, dass in dem „Wir“ in Deutschland nicht nach Einwanderungsgeschichte oder Hautfarbe unterschieden wird, wenig glaubhaft. Die Realität zeigt bereits bestehende Unterscheidungen und ein sich verfestigendes Verständnis von diesem „Wir”. Auch das bereitet den Boden für derartige Entwicklungen und muss erkannt und verändert werden.

Der Begriff „Remigration”, der von der Identitären Bewegung als auch der AfD verwendet wird, ist äußerst besorgniserregend. Unter dem Deckmantel einer intellektuellen Rhetorik versucht die AfD, diesen Begriff salonfähig zu machen und nutzt ihn sogar in ihrem Wahlprogramm zur Europawahl 2024. Diese Forderung nach „Remigration” stellt nicht nur einen Angriff auf das Grundgesetz dar, sondern verletzt auch das Staatsbürgerrecht und den Gleichheitsgrundsatz.

Die hohen Zustimmungswerte für rechtsextreme Ideologien, führen dazu, menschenverachtende Einstellungen als legitim und diskutierbar zu betrachten. Es ist daher umso wichtiger und mehr als an der Zeit, rassismuskritische Bildung zu stärken, Präventionsmaßnahmen weiterzuentwickeln und eine ernstgemeinte Erinnerungskultur zu fördern, sei es bezüglich der Nazi-Zeit, der Kolonialzeit Deutschlands oder auch der aktuellen Verantwortung in der Asylpolitik von Deutschland und der EU.

Der Kampf gegen Rassismus muss fest in unserer Gesellschaft verankert sein. Die Zivilgesellschaft, die Institutionen und jede*r kann einen Beitrag dazu leisten, diese Herausforderungen zu bewältigen und eine solidarische Gesellschaft aufzubauen. Es braucht ein aktives, sichtbares, lautes Dagegen-sein.

Quellen:

Prof. Mathias Quent via Monitor, 11.01.2024

Stellungnahe Bundeskanzler Olaf Scholz, 11.01.2024

Wir haben Raum zu vergeben

Wenn ihr selbst Interesse habt oder Menschen, Kollektive, Gruppe, Initiativen kennt für die das interressant ist: meldet euch gerne unter info@iik-hannover.de

Winterliches Treffen in der IIK

Wir haben einiges erlebt, uns viel engagiert, Veranstaltungen und Feste ausgerichtet, in Gremien und Runden Tischen eingebracht. Ausführlich könnt ihr dazu die Beiträge auf unserer Website lesen, unter: iik-hannover.de

Wir haben ein turbulentes Jahr hinter uns und es zeichnen sich nicht weniger turbulente Zeiten auch im kommenden Jahr ab. Wir möchten betonen wie wichtig dafür gemeinsame Unterstützung, Solidarität und Zusammenhalt sind und nutzen die Gelegenheit uns bei allen Unterstützer*innen, Kooperationspartnerinnen, Ehrenamtlichen Helfer*innen und Freund*innen der IIK zu bedanken!

Die Bundesregierung hat das “Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS)” verändert. Jetzt sollen Geflüchtete in haftähnlichen Einrichtungen untergebracht werden, auch innerhalb Deutschlands. Menschen, die eigentlich Schutz suchen und über Menschenrechte verfügen! Es schafft die Möglichkeit, dass Geflüchtete ohne genaue Prüfung ihrer Situation in sogenannte „sichere Drittstaaten“ wie Tunesien oder die Türkei abgeschoben werden können. Auch Länder mit fragwürdiger Menschenrechtslage fallen darunter, das bedeutet lebensgefährliche Umstände und Gewalt (vor allem für Menschen die Teil marginalisierter* Gruppen sind). Die „Dublin Überstellungsfrist“ soll auf 12 Monate verlängert werden. Das bedeutet das Geflüchtete, für die bestimmte Regeln gelten, ein Jahr lang damit rechnen müssen in ein anderes Land geschickt zu werden.

“Tunesien Abkommen” ist die Bezeichnung für Deals zwischen der EU und verschiedenen Nachbarstaaten, wie Tunesien. Dieses Abkommen zielt darauf ab: die Flucht von Geflüchteten nach Europa zu verhindern und im Gegenzug Arbeitsvisa für den deutschen Arbeitsmarkt anzubieten. Das instrumentalisiert die Not von Menschen! Viele Geflüchtete brechen von Tunesien aus zu der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer auf. Das soll nun von Tunesien selbst verhindert werden (z.B. über die dortige Küstenwache). Das verstärkt gewaltsame Pushbacks** und macht die Situation von Schutzsuchenden noch gefährlicher!

Menschen die weltweit vor Lebensbedingungen, Kriegen und Verfolgung fliehen, brauchen Schutz, ernstgenommene Menschenrechte und sichere Fluchtwege! Und zwar unabhängig von ihrer Herkunft. Die Unterschiede zwischen der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern verdeutlicht, dass Rassismus und selektive Migrationspolitik den Kurs bestimmen und nicht ernstgemeinte Hilfestellungen für Menschen in Not!

*marginalisiert bedeutet an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen,

**das (gewaltvolle) Zurückdrängen von Menschen an Grenzübergängen, und damit Menschen das Recht auf Asyl verwehren

Fest der Vielfalt 13.08.

Unter strahlendem Sonnenschein und mit einer Atmosphäre ausgelassener Freude fand kürzlich das Fest der Vielfalt auf dem Faustgelände statt. Die Veranstaltung zog zahlreiche Besucher*innen an und hinterließ eine nachhaltige Begeisterung für die transkulturelle Feier.

Die Eröffnung des Festes erfolgte auf der Bühne mit einem indischen Tanz von Ananya Karmakar Halder, der die Stimmung für den Tag setzte. Mahjabin Ahmed, die Leiterin der IIK, begrüßte herzlich alle Anwesenden und betonte die Bedeutung, generationsübergreifend und transkulturell zu feiern. Das Fest diente nicht nur der Freude und Unterhaltung, sondern auch als Plattform für Vernetzung und Begegnung. Mahjabin Ahmed erklärte: “Kulturen sind keine isolierten Gruppen, sondern miteinander verflochten. Uns verbindet das Interesse und die Neugier aufeinander.“

Die Bürgermeisterin Monica Plate würdigte, auch im Namen von Belit Onay, die Organisation und das Engagement aller Beteiligten. Unter der Leitung der Moderator*innen Pia Ahmed und Franciska Petsch präsentierte das Bühnenprogramm eine breite Palette an Tanzperformances und Musikstücke unter anderen von der Ezidischen Akademie, dem Ukrainischen Verein und der Crew Dancing Unchained. Parallel dazu sorgten wandernde Trommel-Sessions und beeindruckende Capoeira-Vorführungen der Gruppe NAGO auf dem Gelände für eine mitreißende Stimmung. Die kulinarische Vielfalt lud ein, Spezialitäten beispielswiese aus Eritrea, Afghanistan und Bangladesch zu genießen. Die Ausstellung “me, myself and the others” des Cameo-Kollektivs thematisierte Selbst- und Fremdbilder und regte Gespräche an. An den zahlreichen Infoständen gab es zudem interaktive Mitmach-Aktionen, so konnte beim Stand des Flüchtlingsrates Niedersachsen symbolisch die “Festung Europas” eingeworfen werden. Die jüngeren Besucher*innen hatten ebenfalls ihren Spaß an einer Piñata, bereitgestellt von Grupo Canela und auch bei der offenen Jam Session der Linden Legendz. Hier bot sich spontan die Möglichkeit auf der Bühne mitzuwirken.

Das Fest der Vielfalt zeigte die Wichtigkeit des gemeinsamen Feierns und Zusammenkommens.

Neben der wertvollen und harten Arbeit der Initiativen, von politischer Bildungsarbeit, Anti-Rassismus Arbeit, dem initiieren neuer Projekte, Empowerment und Unterstützung für Menschen der einzelnen Projekte – für die Gestaltung gesellschaftlicher Teilhabe: brauchen es einander und unsere Solidarität. Wir setzen damit ein Zeichen, gerade in Zeiten in denen die politischen Entwicklungen in Europa und auch in Deutschland so feindselig sind.

Das Fest der Vielfalt unterstrich die Bedeutung des Miteinanders und wurde durch das Engagement und die Hingabe der teilnehmenden Initiativen, Vereine, Künstler*innen und aller helfenden Hände zum Erfolg. Dafür einen herzlichen Dank!

Mitgewirkt haben: ADV. Nord e.V., Afghanische Frauengruppe, Afrikanische Union e.V., AK Bangladesh, AK BiN e.V., Ananya Karmakar Halder, Cameo Kollektiv, Capoeira NAGO, Dancing Unchained, Dialog Plus Integration, eVIVA e.V., Ezidische Akademie, Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V., Folkloregruppe Polonia e.V., Freunde für Galy e.V., Grupo Intercultural Canela-Peru e.V., Hakili e.V., Indischer Verein Hannover e.V., IIK e.V., Ivoire Diaspora, kargah e.V., Joey Bond Kulturzentrum Faust, Kulturzentrum Pavillon, Liberale Jüdische Gemeinde, Linden Legendz, MiSO e.V., NTFN e.V., Omas gegen rechts, PRMTM Hannover, Prisma Queer., Radio Flora, Raum für Faszination, Rupali Modak, Tango Millieu, Tolstoi Hilfs und Kulturwerk Hannover, Ukrainischer Verein Niedersachsen e.V., Umbaja e.V., VEN., Vielfalt Afrika in Hannover e.V., Vietnam-Zentrum, VNB, Welt in Hannover

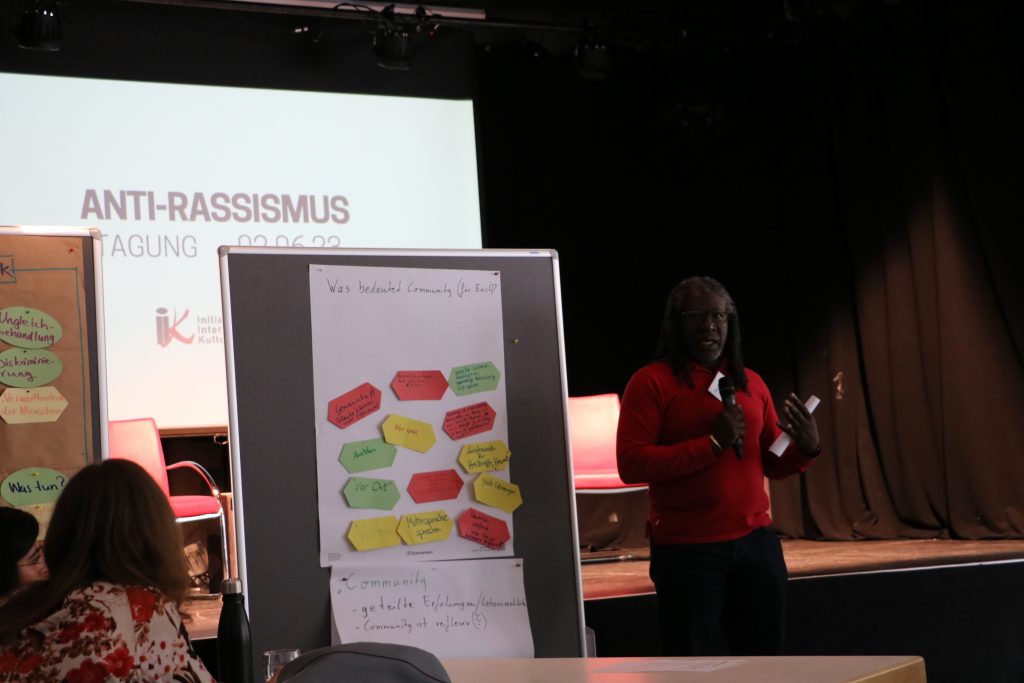

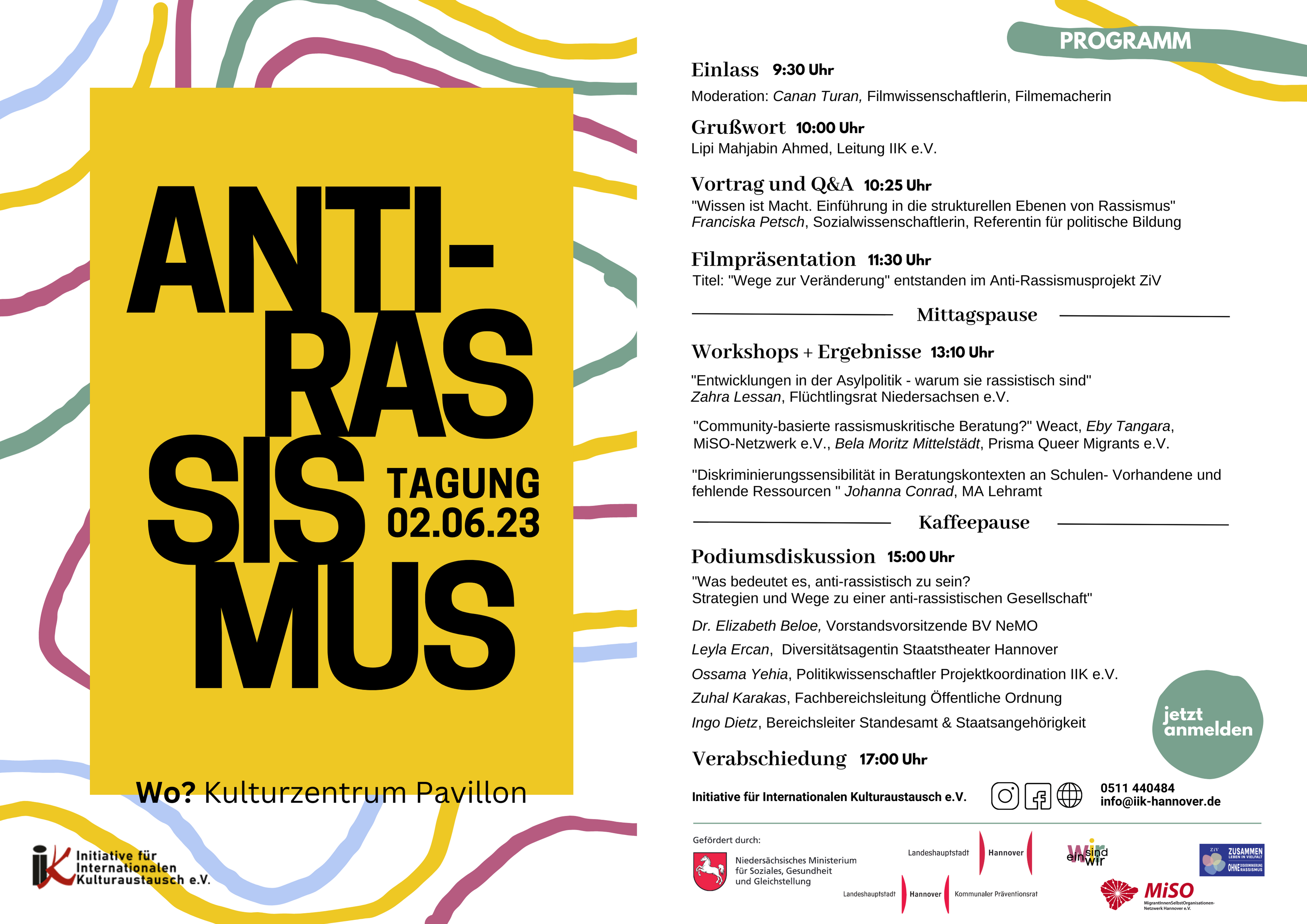

Anti-Rassismus Tagung 02.06.23

Den Tagungsbericht findet ihr hier

Am 02. Juni veranstaltete die IIK eine Tagung zum Thema Anti-Rassismus im Kulturzentrum Pavillon Hannover. Unsere Vereinsleiterin Lipi Mahjabin Ahmed eröffnete den Tag und betonte die Bedeutung von gemeinschaftlichen Positionierungen im Kampf gegen Rassismus. Die Tagung zielte darauf ab, Bewusstsein zu schaffen, Wissen zu vermitteln, Diskussionen anzuregen, Vernetzung zu fördern und konkrete Handlungsoptionen aufzuzeigen. Die Moderatorin Canan Turan führte durch den Tag.

Einleitend gab es eine Key-Note von Türkân Deniz-Roggenbuck, die den Mechanismus von Voreingenommenheit und die Notwendigkeit einer selbstkritischen Haltung erläuterte. Mit interaktiven Übungen und aktuellen Studien verdeutlichte sie den Handlungsbedarf zur Überwindung von Vorurteilen. Die Teilnehmerinnen hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in den Dialog mit der Referentin zu treten. Die geplante Referentin Franzisca Petsch fiel krankheitsbedingt aus, und wir sind Türkân Deniz-Roggenbuck sehr dankbar, dass sie spontan eingesprungen ist. Im Anschluss wurde der Film “Wege zur Veränderung” gezeigt, der die persönlichen Erfahrungen von Menschen beleuchtet, die von Rassismus betroffen sind. Nach der Mittagspause fanden drei vertiefende Workshops statt. Im Workshop von Zahra Lessan und Caroline Möhrs vom Flüchtlingsrat Niedersachsen “Entwicklungen in der Asylpolitik – warum sie rassistisch sind” ging es um die Diskriminierung geflüchteter Menschen in Deutschland und an den EU-Außengrenzen. Im Workshop von weact mit Eby Tangara (ADV Nord & MiSO Netzwerk e.V.) und Bela Moritz Mittelstädt (Prisma Queer Migrants e.V.) “Community-basierte rassismuskritische Beratung! Was ist das?” wurde die Bedeutung des Begriffs “Community” und die Anforderungen an rassismuskritische Beratung diskutiert. Im Workshop von Johanna Conrad (MA Lehramt) “Diskriminierungssensibilität in Beratungskontexten an Schulen – Vorhandene und fehlende Ressourcen” wurden Strukturen und Wissen für diskriminierungssensible Beratung und fehlende Ressourcen beleuchtet. Nach den Workshops gab es eine Präsentationsrunde im Plenum, in der Schlaglichter aus den Diskussionen und Strategien geteilt wurden. Anschließend fand die Podiumsdiskussion statt, in der Leyla Ercan (Diversitätsagentin Staatstheater Hannover), Dr. Elizabeth Beloe (Vorstandsvorsitzende BV NeMO) und Ossama Yehia (zivilgesellschaftlicher Akteur & Mitarbeiter IIK) Kernpunkte und mögliche Strategien einer anti-rassistischen Gesellschaft diskutierten. Die Diskutant*innen betonten die Notwendigkeit eines aktiven Verlernprozesses in einer anti-rassistischen Gesellschaft. Strategien wie aktivistisches Einfordern und das Erstreiten von Sichtbarkeit spielen eine zentrale Rolle. Gleichzeitig sind gesetzliche Rahmen und politische Verankerung wichtig, um Errungenschaften zu sichern und weitere Veränderungen voranzutreiben. Sie teilten die Beobachtung, dass einige Institutionen trotz Bekenntnissen zu Lernprozessen und Auseinandersetzung immer noch versäumen, umfassende Veränderungen anzugehen – das hält auf!

Es zeigte sich nochmal mehr wie essentiell gegenseitiges Informieren ist, im Lernprozess und Austausch zu bleiben und Allianzen zu schmieden. Die Antirassismus-Tagung 2023 war ein inspirierendes und lehrreiches Ereignis, das wertvolle Einblicke, neue Impulse und konkrete Handlungsempfehlungen vermittelte. Die Veranstaltung unterstrich die Notwendigkeit eines gemeinsamen Engagements für eine inklusive Gesellschaft und ermutigte uns alle, den Einsatz gegen Rassismus fortzusetzen und Brücken der Zusammenarbeit zu schlagen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmerinnen, den Workshopleiterinnen, der Moderatorin Canan Turan und den Diskutant*innen des Podiums fürs Wissen teilen, Zuhören und Vernetzen.

Humanitäre Standards!

Das Ergebnis des sog. „Flüchtlingsgipfels“ von Bund und Ländern vom 10. Mai 2023 sehen wir kritisch. Neben der „Unterstützung der Kommunen“ adressiert der Beschluss den „gesteuerten Zugang, beschleunigte Verfahren, verbesserte Rückführung“

Wir meinen: Der Schutz von Menschenrechten, das völkerrechtlich verbindliche Recht auf Asyl und die menschenwürdige Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten werden durch den Beschluss komplett infrage gestellt.

Wir sind dagegen, den Ausbau von Abschiebungszentren und Massenlagern – insbesondere auch an den EU-Außengrenzen – fortzusetzen, das Asylrecht in der Europäischen Union quasi abzuschaffen, die militärische Aufrüstung der Grenzen auszubauen, Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam im Inland auszuweiten und Migrationspartnerschaften mit anderen Staaten abzuschließen.

Wir sind dafür, Asylsuchenden umfassende Bleibe- und Integrationsperspektiven sowie vergleichbare Aufnahme- und Integrationsbedingungen zu bieten, wie sie z. B. Geflüchteten aus der Ukraine zustehen.

Wir sehen eine massive Gefährdung der in der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbarten Beachtung humanitärer Standards in der Migrationspolitik und fordern die Bundesregierung, die Ministerpräsident*innen der Länder und die EU auf, diese kompromisslos zum Maßstab ihrer Politik zu machen.

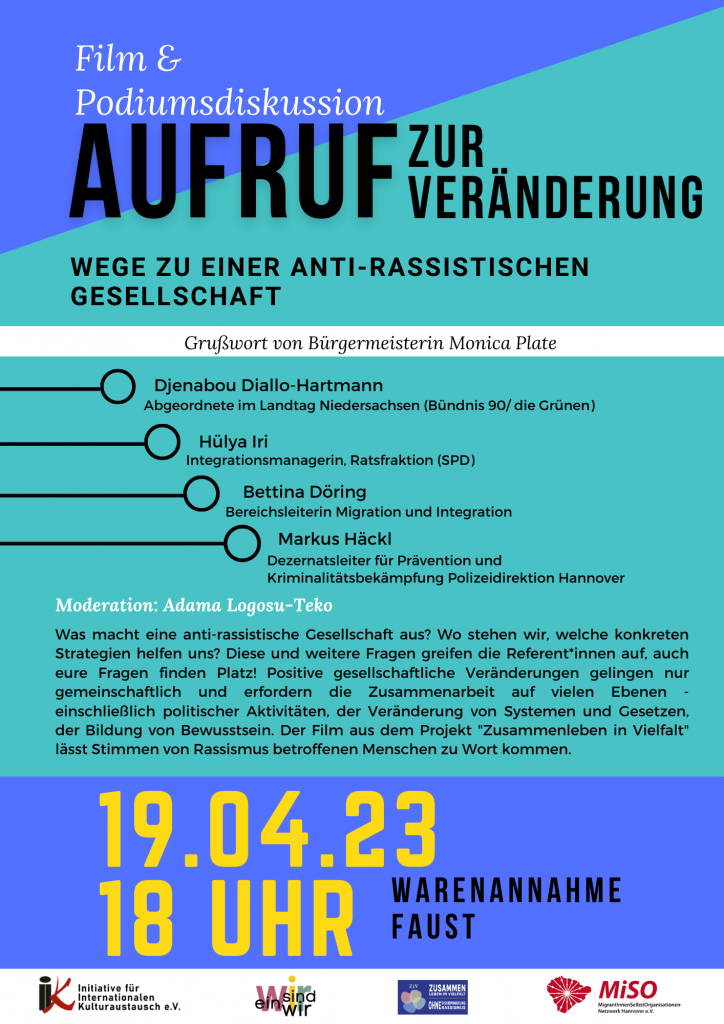

AUFRUF ZUR VERÄNDERUNG:

Film & Podiumsdiskussion 19.04.23

Eine Anti-rassistische Haltung ist aktiv, es bedeutet nicht nur ‚nicht rassistisch‘ handeln. Anti-Rassismus bedeutet nicht, dass wir die Gesellschaft schlechtmachen oder Schuldige suchen, sondern das wir uns bewusst machen, dass Rassismus existiert und wir daran arbeiten müssen, ihn zu bekämpfen.“ Mit diesen Worten von IIK-Leiterin Lipi Mahjabin Ahmed begann die gestrige Film-und Diskussionsveranstaltung „Aufruf zur Veränderung – Wege zu einer anti-rassistischen Gesellschaft“ der IIK. Nach einem Grußwort von Monica Plate wurde der Film „Wege zur Veränderung“ gezeigt, indem von Rassismus betroffene Menschen von eignen Erfahrungen berichten und ihre Umgang damit schildern. Nach einem kurzen Gespräch mit Robin Alberding als Filmregisseur zu seinen Erfahrungen aus dem Entstehungsprozess folgte die Podiumsdiskussion.

Die Diskutant*innen Djenabou Diallo-Hartmann, Hülya Iri, Bettina Döring und Markus Häckl brachten unterschiedliche Perspektiven ein und wurden von Adama Logosu-Teku als Moderation begleitet.

Wichtige Punkte waren unter anderen die Bedeutung von Bildung und Sensibilisierung für das Thema Rassismus in allen Bereichen von Stadtverwaltung bis Polizeiapparat. Wo und wie werden rassistische Muster reproduziert? Die Teilnehmenden waren sich einig, das wir als Gesellschaft unser Verständnis für Auswirkungen von Rassismus aufbauen und verbessern müssen. Dafür benötigt es Strukturen und Angebote, die flächendeckende Arbeit daran leisten. Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die Bedeutung der politischen Führung und des Engagements der Regierung auf Bundes- Landes- und auf Kommunaler Ebene, um Anti-Rassismus-Maßnahmen zu fördern und zu unterstützen. Es wurde betont, dass es trotz vermeintlicher Entwicklungsschritte weiterhin Wachsamkeit und Veränderungsdruck braucht, um fortbestehende Probleme aufzudecken. Verschiedene Impulse zu wichtigen Punkten, die mehr Aufmerksamkeit bräuchten, kamen aus dem Publikum. Die Diskussion wurde auch die Zuschauer*innen erweitert, und so wurde nochmal verdeutlicht, dass es beispielsweise zu wenig Anlehnung und Unterstützungsangebote für Menschen mit rassistischer Diskriminierungserfahrung gibt, wie für betroffene Elternteile mit Kindern.

Insgesamt war die Podiumsdiskussion eine sehr engagierte und informative Diskussion, die wichtige Themen und Bedarfe aufwarf. Es wurde deutlich, das neben politischen Strukturen jede*r Einzelne eine Rolle auf dem Weg zu einer anti-rassistischen Gesellschaft und die Diskussion darum mit aktiven Maßnahmen fortgesetzt werden muss.

Wo bleibt die echte Unterstützung für Klimaflüchtende?!

Statement

Es braucht umfassende Erweiterungen des Aufenthaltsrechts – für Erbebenopfer aus Syrien und der Türkei, für Menschen die aufgrund von Umweltkatastrophen fliehen! Klimaflucht ist eine konkrete Realität ist, die in Zukunft zunehmen wird. Die Klimakrisen führen dazu, dass Menschen ihren Lebensmittelpunkt aufgrund von Umweltkatastrophen verlassen müssen. Die Auswirkungen des Klimakollapses wie Dürren, Überschwemmungen, Stürme und Erdbeben können die Lebensgrundlage von Menschen zerstören und sie zwingen zu fliehen. Betroffene Menschen benötigen dringende Unterstützung um ihr Leben in Sicherheit fortsetzen zu können. Insgesamt zeigt sich, dass die Klimakrisen eine Vielzahl von Auswirkungen hat. Die maßbegliche Verantwortlichkeit und die konkrete Betroffenheit sind sehr unterschiedlich über die Erde verteilt. Dies gilt es in allen politischen Entscheidungen zu berücksichtigen. Es ist eine notwendige Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen um die Ursache der Klimakrise zu bekämpfen und gleichzeitig den Menschen die von den Folgen betroffen sind zu helfen und ihnen Perspektiven zu ermöglichen – mit rechtlicher Grundlage!

Genau das wird derzeit völlig verfehlt! Nach dem katastrophalen Erdbeben in der Türkei und Syrien hat die die deutsche Bundesregierung für die Opfer die Möglichkeit eines Visa-Besuchs eingerichtet. Betroffene Menschen dürfen für drei Monate nach Deutschland kommen und dort Verwandte besuchen (gilt nur für Verwandtschaft 1. und 2. Grades). Menschen die das in Anspruch nehmen wollen, müssen ein Visum beantragen und umfangreiche Unterlagen und Dokumente vorweisen, wie bspw. Nachweise des Einkommens durch Kontoauszüge, oder Belege, dass sie im Erdbebengebiet gewohnt haben. Diese Unterlagen sind wie die Lebensgrundlage der Menschen durch die Umweltkatastrophe verloren gegangen – verschüttet unter den Trümmern. Banken und Behörden in den Erdbebengebieten sind zum Teil zerstört und nicht arbeitsfähig. Für das Visum müssen Antragstellende dennoch neue Dokumente zuständigen Behörden beschaffen und teilweise persönliche Termine wahrnehmen. Menschen aus Syrien müssen Botschaften in benachbarten Ländern aufsuchen, da die Botschaft in Damaskus aufgrund der gefährlichen Lage geschlossen wurde. Wie soll das funktionieren bei der katastrophalen Situation in Syrien, mit zerstörter Infrastruktur?

Der Visa-Besuch gilt für drei Monate, danach müssen Betroffene wieder ausreisen. Was soll in diesen drei Monaten passiert sein, dass die Menschen zurück können? Stehen die Häuser dann wieder? Sind Bergungs-und Aufräummaßnahmen dann fortgeschritten? Die Regionen sind im Ausnahmezustand und zum Teil Kriegsregionen, der Wiederaufbau ist stark erschwert.

In Deutschland lebende Verwandte die Angehörige einladen, verpflichten sich für alle anfallenden Kosten aufzukommen – von Verpflegung bis Krankenbehandlung. Sie müssen sich die Frage stellen, für wen und wie viele Angehörige sie zahlen können und wie für lange. Das sind enorme Belastungen für Familien- und Verwandtschaften und ihren Beziehungen. Die Verfahrensvereinfachung als „Globalzustimmung“ vom Berliner Senat begünstigt nur Menschen, die zu Ehepartner*innen oder minderjährigen Kindern nach Deutschland ziehen möchten. Diese müssen in Berlin bereits gemeldet sein und eine Aufenthaltserlaubnis vorweisen (Daueraufenthalt- EU oder Niederlassungserlaubnis). Was geschieht mit Menschen ohne Verwandtschaft in Deutschland? Oder wenn der Verwandtschaftsgrad nicht genau dem der Anforderungen entspricht? Diese Menschen sind schlichtweg einfach nicht berechtigt.

Wie kann das als ernstgemeinte Hilfestellung oder bezeichnet werden? Wie soll das ein Entgegenkommen sein? Eine Unterstützung von Menschen, die aufgrund von Umweltkatastrophen fliehen müssen wird von der deutschen Bundesregierung derzeit verfehlt. Mit fortschreitendem Klimakollaps werden die Herausforderungen nicht weniger und es braucht klare rechtliche Veränderungen damit Menschen wie beispielsweise Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien Perspektiven und gesetzliche Grundlagen haben die wirklich unterstützend sind.

„Es müssen klare Erweiterungen des Aufenthaltsrechts entstehen, für Menschen die von Umweltkatastrophen zu Flucht gezwungen werden“ so MiSO-Vorstandmitglied und Leiterin der IIK Lipi Majabin Ahmed. „Unterstützung sollte nicht an Arbeitsmarktbedarf oder Verwandtschaft in Deutschland gekoppelt sein. Die Not bleibt die gleiche.“

Quellen:

https://www.auswaertiges-amt.de/

https://www.welthungerhilfe.de/

https://www.tagesschau.de/

https://www.bpb.de/ (Bundeszentrale für politische Bildung)

Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken? Menschen unterstützen und selbst etwas lernen? Sich einbringen und Kontakte knüpfen? Wir suchen Unterstützung in unseren Deutsch-Sprachkursen!

Vorkenntnisse sind gern gesehen, aber nicht nötig – Du bekommst mit der Zeit ein Gefühl für die Gruppe. Außerdem bist du natürlich nicht alleine! Unterrichtet wird immer in Teams, du hast also erfahrene Lehrkräfte an deiner Seite.

Du solltest einfach Spaß am Unterrichten von Menschen haben! Lehrmaterialien & ein Handbuch für die Lehrkräfte liegen hier auf dem Faust-Gelände bereit.

Neugierig geworden? Dann melde Dich per Mail oder telefonisch, unser Büro ist werktags von 10–16 Uhr besetzt. Wir freuen uns auf dich!

Rassismus bekämpfen – jeden Tag!

Heute ist der Internationale Tag gegen Rassismus – der Kampf gegen Rassismus findet jeden Tag statt und er ist wichtig! Denn Rassismus ist ein schwerwiegendes Problem, das die Grundrechte, die Freiheit und Würde von Menschen auf der ganzen Welt verletzt. Rassismus spaltet Gemeinschaften, führt zu Diskriminierung, Ausgrenzung, Ungerechtigkeiten und kostet Leben.

Der Kampf gegen Rassismus ist anstrengend, mühsam und zum Teil schmerzhaft. Er umfasst politische Strukturen, Gesetzte und Rechte, gesellschaftliche Systeme, Institutionen, alltägliches Miteinander, Sprache und die Auseinandersetzung mit uns selbst. Rassismus ist strukturell verankert und zeigt sich in der europäischen Abschottungspolitik, wo Hilfe für geflüchtete Menschen an Fachkräftebedarf gekoppelt wird. Staatsangehörigkeiten von Menschen auf der Flucht werden unterschiedlich bewertet und bestimmen den Zugang zu Unterstützung. Flüchtende Menschen sterben beim Versuch, in Sicherheit zu gelangen auf dem Meer, während anderen kostenlos Unterstützung erhalten. Diese Unterschiede sind rassistisch. Auch Behörden und Institutionen sind Teil dessen und solange dies nicht ernsthaft angegangen wird, solange bleibt der Rassismus verwurzelt. Es braucht uns alle dafür, Veränderungen anzustoßen. Es braucht unsere Bereitschaft dazu zu lernen und uns aktiv im Lernen zu unterstützen. Lasst uns gemeinschaftliche Formen der Auseinandersetzung finden, wo Betroffenen das Wort ergreifen, ohne dafür um Sichtbarkeit ringen zu müssen.

Eine anti-rassistische Haltung ist aktiv, sie bedeutet nicht einfach nur „nicht rassistisch“ zu handeln. Und wir können uns gegenseitig dabei unterstützen!

1 Jahr Angriffskrieg auf die Ukraine

Heute, am 24.02.2023 jährt sich der Angriffskrieg in der Ukraine. Heute, vor einem Jahr hat das russische Millitär die Invasion auf die Ukraine gestartet. Putins Bestreben, die Grenzen Russlands in einem Blitzkrieg auszuweiten, ist gescheitert – mit tragischen Folgen. Ein Jahr ist vergangen und seit dem Angriffskrieg sind nach UN-Angaben tausende Soldaten und 7200 Personen der Zivilbevölkerung gestorben, 13,7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben seitdem ihr Land verlassen.

Obwohl schon seit der Annexion der Krim im Frühjahr 2014 die europäische Friedensordnung erheblich gestört wurde, hat sich erst seit diesem Tag das europäische Bewusstsein für die Situation in der Ukraine geschärft. Die Medien berichten seitdem täglich von der Kriegssituation in der Ukraine, von weiteren Bombenangriffen, neuen Waffenlieferungen und der Lebenssituation der Menschen in dem Kriegsgebiet.

Viele Menschen sind müde geworden aufgrund dieser anhaltenden belastenden Situation, die Nachrichtenerstattung zu verfolgen, bei all den anderen Krisen und Katastrophen, die sich in der aktuellen Zeit häufen. Trotzdem ist es notwendig, weiterhin auf die Lebenssituation und der Existenz in Angst in der Ukraine aufmerksam zu machen, laut zu werden und sich klar weiter gegen den brutalen Angriffskrieg von Putins Russland zu stellen.

Unterstützung ist auch von hier aus möglich – jede:r kann etwas tun: Die Partizipation an Demonstrationen, Spenden an Hilfsorganisationen, das Teilen wichtiger Informationen im Bekanntenkreis oder auf Social-Media, die Unterstützung beim Gang zu den Behörden oder auch nur ein offenes Ohr für Probleme und Bedarfe von Geflüchteten oder Immigranten sind Möglichkeiten der Unterstützung.

Her mit dem neuen Staatsbürgerrecht – ohne Wenn und Aber!

Die Bundesregierung will die Einwanderung nach Deutschland erleichtern, mit einer Reform der Migrationspolitik in drei Säulen: Das Chancen-Aufenthaltsrecht wurde bereits am 02.12.22 im Bundestag verabschiedet. Zum neuen Fachkräftezuwanderungsgesetz (Stichwort Chancenkarte) ist immerhin schon ein Eckpunktepapier im Bundeskabinett vorbereitet worden. Als drittes soll nun das Staatsbürgerschaftsrecht grundlegend geändert werden (siehe Kasten). Um das geplante Gesetz gibt es aber Streit. Nicht nur aus der Opposition heraus wird es – wie zu erwarten war – beschossen, kritische Stimmen kommen nun auch aus den Reihen der FDP, obwohl die Partei vor knapp einem Jahr den Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen unterschrieben hat. Es sind Argumente zu hören, die eigentlich zu perfide sind, als dass sie wirklich ernst zu nehmen wären: beispielsweise sei „niemand willkommen, der nur die Hand im Sozialsystem aufhalten möchte“. Verkannt wird dabei, dass die Sicherung des Lebensunterhalts aus eigener Erwerbsarbeit eine der Hauptvoraussetzungen für den deutschen Pass ist.

| Ein “modernes Staatsangehörigkeitsrecht”: Laut Koalitionsvertrag der Ampelparteien ist ein Gesetz geplant, das die Möglichkeit zur Einbürgerung “in der Regel nach fünf Jahren” vorsieht – derzeit sind es acht. “Bei besonderen Integrationsleistungen” – etwa herausragenden Leistungen in Schule und Beruf oder besonders guten Sprachkenntnissen – könnten es sogar nur drei Jahre sein. Vorgesehen ist auch, dass in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern automatisch Deutsche werden, wenn ein Elternteil bereits seit fünf Jahren “seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt” in Deutschland hat. Wer Deutscher oder Deutsche werden will, soll zudem eine zweite Staatsbürgerschaft dafür nicht mehr aufgeben müssen. |

Die IIK fordert, das Gesetz zu verabschieden – ohne Abstriche und wie im Koalitionsvertrag vereinbart! Unsere jahrelangen Forderungen nach mehr Chancengleichheit, Vielfalt und demokratischer Teilhabe finden in diesem Gesetz endlich eine Antwort. Es darf nicht verwässert werden! Migrantinnen und Migranten in Deutschland muss endlich das Gefühl gegeben werden, wirklich willkommen zu sein und die gleichen Rechte zu haben wie der Rest der Gesellschaft. Die migrantischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wollen als Wahlberechtigte mitbestimmen dürfen, was in diesem Land passiert! Die doppelte Staatsbürgerschaft muss sein, um nicht nur der Vielfalt in der bundesdeutschen Gesellschaft Rechnung zu tragen, sondern auch dem Gefühl der Zerrissenheit zu begegnen, welches Menschen mit multikulturellem Hintergrund oftmals haben. Wer hier lebt, arbeitet und Steuern zahlt, hat ein Recht darauf, sich wohlzufühlen und akzeptiert zu sein. Mehr noch: Das Gefühl der Akzeptanz erhöht die Bereitschaft zur Integration und umgekehrt. Eine starke Wechselwirkung, eine gute Chance für eine Positivspirale hin zu einer vielfältigen, lebendigen und demokratischen Gesellschaft ohne Vorurteile, Barrieren und Ausgrenzungen. Die Bundesregierung reformiert die Migrationspolitik, das Chancen-Aufenthaltsrecht wurde bereits am 02.12.2022 verabschiedet. Wir möchten uns zu diesen Veränderungen positionieren, gerade in Bezug auf das „moderne Staatsangehörigkeitsrecht“ fordern wir eine Umsetzung wie im Koalitionsvertrag vereinbart! Um das geplante Gesetzt gibt es Streit, laut Koalitionsvertrag sind u.a. eine Einbürgerung nach drei bis fünf Jahren möglich, wie auch eine Anerkennung der zweiten Staatsbürger*innenschaft zusätzlich zu deutschen. Das sind wichtige Grundlagen für Chancengleichheit, Vielfalt und demokratischer Teilhabe – und sie sind längst überfällig.

Black History Month

Der Black-History Month ist eine wichtige Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit auf die Geschichten, Herausforderungen und Errungenschaften von Schwarzen Communities zu richten. Dabei ist wichtig zu erkennen, dass die Anerkennung und Unterstützung dieser Gemeinschaften nicht nur einen Monat im Jahr, sondern das ganze Jahr über von Bedeutung ist. Indem wir uns mit Geschichte und ihrer Verflechtung, Biografien und Erfahrungen auseinandersetzen, können wir ein Bewusstsein für die Vergangenheit und Gegenwart schaffen. Das Wissen darum ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Rassismus und hilft zu erkennen, was es ist: ein System der Unterdrückung und Diskriminierung. Als von Rassismus betroffene Menschen sollten wir unsere Geschichten mit unserer eigenen Stimme erzählen können. Es gibt uns die Kontrolle über unsere eigene Darstellung und unsere Perspektiven, die sonst ignoriert oder verzerrt werden – lasst uns andere inspirieren und ermutigen, ihre Stimmen zu erheben. Als Allys und Verbündete ist es wichtig, dass wir uns weiterbilden, lernen und zuhören, neues Wissen aufzunehmen und vorhandenes Wissen infrage zu stellen. Das trägt dazu bei, dass betroffene Menschen nicht immer die Last tragen müssen, alles zu erklären. Allyship bedeutet auch, diese Lücken in eigener Verantwortung zu schließen.

Let’s speak up and listen!